Table des matières

L’espace-temps comme paradigme de notre existence : au-delà de l’éternité ! 28/11/25. 1

Le mystère de notre existence. 1

Le caractère physique de l’humain. 2

Un morphisme structurel fortuit ou fondamental ?. 2

L’espace-temps bouscule les concepts du modèle standard. 4

L’espace-temps : une notion inconcevable mais analytiquement descriptible. 5

L’objet et l’outil (le formalisme mathématique utilisé) 7

Connaissance analytique et connaissance synthétique. 7

Connaissance analytique et connaissance synthétique, allégorie du puzzle. 8

Connaissance analytique et connaissance synthétique. 8

La perception d’une image est synthétique. 9

Similitude avec la mécanique quantique. 10

Où, la décomposition de l’espace-temps en espace et temps peut être trompeuse ! 11

L’espace-temps nous confère-t-il l’éternité ?. 12

Représentation dans l’espace-temps de notre existence. 13

L’espace-temps remet-il en cause notre destin ?. 13

Paradoxe : la connaissance va au- delà de notre existence. 15

L’espace et le temps ne peuvent pas créer un concept qui les transcenderait 16

L’espace-temps, un paradigme pour expliquer notre existence. 17

Quel paradigme pour définir le contenu pour l’espace-temps ?. 17

L’exemple de notre univers peut-il servir de paradigme pour investiguer ces contraintes. 18

La matière (l’analyse statique, description des objets) 18

Les interactions (la dynamique) 19

L’indétermination de la mécanique quantique. 19

La perfection est stérile, l’imperfection féconde. 19

Tous ces éléments semblent nécessaires pour munir l’univers d’une conscience. 19

Les limites de la connaissance scientifique. 20

L’espace-temps comme paradigme de notre existence : au-delà de l’éternité ! 25/10/25

Le mystère de notre existence

Sur ce site (voir Philosophie (25/9/25)-24 items, nous avons longuement montré que la justification de l’existence de l’univers et de notre existence débouchait sur des tautologies. La conscience de notre existence justifie celle de l’univers dont nous sommes partie intégrante. Nous sommes aussi une structure englobante de l’univers, par notre pensée, qui nous permet de le considérer dans sa totalité.

Faut-il une conscience qui le considère pour donner une existence à l’univers ou tout autre objet (existence extrinsèque) ? Notons qu’une telle existence pour cette conscience signifie simplement qu’elle est présente dans l’esprit de cette conscience qui l’a prise en compte.

Lorsque que cette conscience s’applique à celui qui la possède (existence intrinsèque) cela est-il de même nature ? Serait-il possible qu’un esprit soit capable de constater l’existence d’un objet extérieur (de l’intégrer dans son esprit) sans être capable de supposer et en déduire la preuve de sa propre existence avec son esprit et ainsi acquérir la conscience d’exister ?

Tel que notre esprit est construit il semble naturel que les deux soient liés, mais ne pas perdre de vue que, comme dans cet argument l’esprit parle de lui-même, l’objectivité de l’argument est sujette à caution.

Cela fait beaucoup de questions, dont la seule réponse, un peu frustrante, que nous avons proposée s’appuie sur la philosophie existentialiste : l’existence ne s’explique pas, elle se constate. Soulignons la tautologie puisque, pour constater son existence, il faut exister.

Création et existence

Nos schémas habituels de pensée, s’appuyant sur les concepts de temps et d’espace qui nous sont chers (données immédiates de notre conscience selon le philosophe classique), considérant que l’option par défaut est que rien n’existe, on suppose qu’une création a dû intervenir pour qu’il y ait quelque chose.

Comme disait Leibnitz : « pourquoi quelque chose plutôt que rien ? ». On peut objecter que s’il n’y a « rien », il n’y aura aucune conscience pour le constater, ce qui est de nouveau une tautologie.

La philosophie a longuement débattu du problème essentiel de notre existence.

Dans l’antiquité, l’essentialisme de Platon supposait un monde des idées parfait avec son image dans le monde sensible, (le monde physique où nous vivons), image qu’il appelait le phénomène. On résumait cela en déclarant : L’essence précède l’existence, où par essence on désigne la chose en soi (le noumène)

A contrario la représentation plus moderne de l’existentialisme stipule qu’on ne peut pas prouver son existence mais seulement la constater. On peut résumer cela en déclarant que l’existence précède l’essence.

Le caractère physique de l’humain

Comme, il est paradoxal que notre être, qui, d’un point de vue physique, est un assemblage d’atomes, puisse obtenir des connaissances relativement précises sur la nature de ces atomes, nos constituants ultimes, en particulier sur leur possibilité de se combiner de manière à produire des arrangements très complexes, permettant de produire des êtres comme nous, ce qui est non seulement nécessaire mais aussi cohérent avec notre existence, on ne peut qu’en déduire que ce sont les relations, les arrangements d’atomes qui sont porteurs de l’information qui nous est associée, même si pour ce faire, il est nécessaire qu’il existe différentes possibilités au niveau individuel, certes à un niveau plus limité, mais la combinatoire fera le reste!

Un morphisme structurel fortuit ou fondamental ?

Devant une telle structure, on ne peut pas éviter de faire état du morphisme structurel, à l’échelle macroscopique, avec notre cerveau, où l’élément de base est le neurone, qui est une cellule aux fonctionnalités relativement élémentaires, à savoir des connexions avec d’autres neurones, certaines recevant des informations, sous forme chimique, d’autres neurones connectés d’autres transmettant, sélectivement (des sorties peuvent être activées et d’autres inhibées) , des informations, sous forme chimique, vers d’autres neurones connectés.

La fonction de transfert (loi entre les entrées et les sorties) dépendant de paramètres acquis antérieurement par « l’apprentissage », mécanisme qui favorise les connexions qui ont conduit à des actions couronnées de succès, ce qui s’est traduit par un plaisir de l’humain caractérisé par la sécrétion de substances chimiques spécifiques. Il y une rétroaction qui va modifier les règles activation/inhibition des neurones afin de favoriser le chemin suivi qui a déterminé ce succès.

Ainsi, dans les tentatives maladroites d’un bébé tentant de saisir un objet, lorsqu’il y parviendra, cela va favoriser la séquence d’actions des neurones contrôlant ses membres dans ses mouvements qui ont permis ce succès ce qui lui permettra d’améliorer son efficacité (apprentissage). Il est clair que, comme pour les atomes, c’est la combinatoire qui représente l’information, les éléments (neurones) permettant sa mise en œuvre étant relativement simples.

A noter que cette structure neuronale simple (par apprentissage) se révèle incroyablement performante au point qu’on l’incorpore dans les algorithmes des systèmes informatiques les plus modernes.

On constate un morphisme entre la structure, analysée du point de vue microscopique, dont éléments de base sont les atomes, de notre esprit, de la mécanique quantique et celle de notre cerveau, analysée du point de vue macroscopique, dont les éléments de base sont les neurones.

Alors, on ne peut éviter d’envisager que, comme c’est notre esprit, notre cerveau, (avec cette structure) qui est à l’œuvre dans l’élaboration de la théorie de la mécanique quantique, la structure de la nature, au niveau de l’atome, pourrait être si floue que nous serions limités par la structure de notre esprit, agissant alors comme un filtre imposant sa résolution ultime sur la perception du phénomène. On ne peut discerner que ce que notre esprit permet !

Comme il a été dit : « lorsque l’humain a poussé l’étude de la nature dans ses retranchements ultimes, il a découvert d’étranges empreintes, c’était les siennes ! ».

Le champ de notre pensée a- t- il des limites structurelles ?

Un autre point intéressant est, d’une part qu’on puisse tenir ce genre de discours complètement intriqué et d’autre part qu’on puisse même d’envisager d’autres hypothèses, par exemple, que notre analyse est biaisée par la situation physique intriquée dans laquelle nous sommes et le fatras de tautologies qui s’y attache.

On peut considérer que notre analyse est fausse du fait de ces tautologies qui la rendent improductive. Même si on ne sait pas comment en sortir, actuellement sur la base de l’allégorie de la caverne de Platon, qu’on peut prendre comme paradigme, on peut ne pas fermer la porte à une autre interprétation considérant que le monde sensible dans lequel nous sommes (les phénomènes) n’est qu’un monde d’apparences d’une réalité qui nous échappe, du moins pour l’instant.

Cette attitude est une ouverture qui peut nous permettre de considérer une autre approche.

L’espace-temps bouscule les concepts du modèle standard

Le modèle standard relativiste de la cosmologie est fondé sur l’équation d’Einstein qui définit, non pas un espace et un temps, mais un espace-temps. Il n’est donc pas naturel qu’il soit interprété en termes d’espace et de temps, qui sont des concepts newtoniens.

Rappelons que ce concept d’espace-temps a été introduit, dès 1905, par la relativité restreinte, même si sa formulation dans les articles d’Einstein n’est pas explicite.

Il résulte d’une contrainte imposée par le principe de relativité qui stipule que tous les phénomènes physiques doivent suivre les mêmes lois dans tous les référentiels galiléens, qui sont des référentiels inertiels où aucune contrainte n’est ressentie et qui sont tous en mouvement relatif, caractérisé par une vitesse constante.

Ce principe implique, entre autres, un invariant de vitesse qui s’il a une valeur finie, non nulle implique la structure d’espace temps. Ce principe a été repris en relativité générale puisque localement elle est conforme à la relativité restreinte.

Voir Comment l’existence d’un invariant de vitesse en relativité détruit l’espace et le temps.26/9/22 et Une démonstration illustrant la puissance heuristique du principe de relativité 12/01/23. par exemple pour plus de détails.

L’interprétation en termes d’espace-temps fournit une solution bien plus originale et féconde.

En effet, la notion de création d’un espace-temps, dans un espace (préexistant) et à un temps (préexistant) donné, n’a pas de sens dans la mesure où un espace-temps est un concept plus synthétique que l’espace et le temps pris séparément qui n’en sont, au mieux, que des « apparences ».

En fait un espace-temps existe en soi, indépendamment de tout autre contrainte externe et n’a pas besoin d’être inclus dans autre chose, soit « spatialement » (aurait un contenant) soit « temporellement » qui invoquerait une dynamique du type : création-vie-mort.

Un espace-temps n’a ni passé, ni présent, ni futur, notions qui sont des notions newtoniennes, il « existe » en tant qu’espace-temps.

Ces notions (passé, présent, futur) sont des éléments internes à l’espace-temps, qui résultent de feuilletages (découpages) arbitraires, produisant, en conséquence, des apparences, sans caractère physique, du fait du caractère arbitraire du feuilletage, de sa structure.

L’espace-temps : une notion inconcevable mais analytiquement descriptible

Notre esprit ancré, matériellement et conceptuellement dans le monde physique usuel à basse énergie, où les caractères de l’espace-temps ne sont pas perceptibles est incapable de synthétiser ce concept (caverne de Platon, nous voyons des ombres que notre esprit prend pour la réalité physique et il est difficile de concevoir de quels objets, ces ombres sont).

Mais, grâce aux mathématiques, nous pouvons analytiquement décrire de manière très précise des concepts plus synthétiques qui non seulement produisent ces ombres mais résolvent aussi des problèmes physiques, (lorsqu’on s’intéresse aux hautes énergies), que les ombres échouent à décrire.

Ainsi, l’étude des différents types de lignes d’univers, les géodésiques, en particulier, qui sont caractéristiques de la représentation par la relativité générale de la dynamique engendrée par la gravitation, puisqu’elles décrivent les trajectoires suivies par la matière et l’énergie.

Trois types de géodésiques existent : (1) les géodésiques de type temps pour la matière, (2) de type espace et (3) de type nul pour les ondes électromagnétiques (la lumière par exemple) et les ondes gravitationnelles qui, à la différence des autres est de type « espace-temps ».

Cela peut se constater dans l’expression du tenseur métrique (ds²) dont la nature est spatio-temporelle où pour les géodésiques de type temps ou espace il faut une combinaison de l’espace et du temps dans une forme bilinéaire pour obtenir l’espace-temps.

Avec une signature {-1, 1, 1, 1} par exemple, pour la relativité restreinte, en coordonnées cartésiennes t, x, y, z, cela s’écrit :

ds² = -c²dt² +dx² + dy² + dz²

On voit que la forme est inhomogène puisqu’elle inclut le temps et l’espace qui sont des entités physiques de nature différentes.

Le terme c² est présent pour rendre la forme dimensionnellement homogène.

Mais ceci ne change la nature physique du paramètre temps.

Mais on peut écrire cette même forme en coordonnées nulles comme utilisée dans le formalisme de Newmann-Penrose :

ds² = -2du.dv +2dw.dw*

La forme est alors homogène car toutes les coordonnées sont de type nul.

Les coordonnées, dérivées de fonctions de t, x, y, z, de type nul sont u, v, w, w* où w est un nombre complexe et w* son conjugué. On note qu’il n’y a que 3 degrés de liberté au lieu de 4, l’utilisation de coordonnées nulles imposant une contrainte.

Pour plus de détails voir : https://astromontgeron.fr/SR-Penrose.pdf

On constate, en particulier avec cet exemple qui caractérise la nature de l’espace-temps, que cette difficulté, pour notre esprit, de synthétiser l’espace-temps est un paradoxe bien étrange, car les mathématiques sont une activité humaine, un produit de notre esprit qui, s’il échoue dans la synthèse de la connaissance, réussit dans son analyse ouvrant la voie à une synthèse par un chemin « détourné ».

Ceci nous amènera à définir une connaissance « synthétique » où on perçoit l’objet dans son intégralité et une connaissance « analytique » où l’objet est défini par ses propriétés. Nous comparerons les deux types de connaissances et débattrons de leurs valeurs respectives : sont-elles équivalentes ou l’une d’entre elles est-elle supérieure à l’autre ?

En revenant aux coordonnées de type nul, révélées par l’homogénéité de la forme bilinéaire associée au tenseur métrique, de nature spatio-temporelle, elles sont un exemple, de la puissance des mathématiques qui nous informent sur la structure de nature physique de l’espace-temps.

A ce titre, les mathématiques nous proposent une perspective encourageante de progrès dans notre connaissance dans la mesure où elles permettent à des êtres « percevant » leur extension matérielle dans un espace tridimensionnel, (un concept à 3 degrés de liberté que notre esprit synthétise) dont l’évolution est réglée inexorablement par le temps, paramètre à une dimension de nature différente de l’espace, de décrire un concept (l’espace-temps) qui dépasse cette condition « matérielle ».

L’objet et l’outil (le formalisme mathématique utilisé)

Lorsqu’on compare plusieurs formalismes associés à un problème, le formalisme, le plus performant, est celui qui incorpore un maximum d’éléments structurels du problème dans le formalisme. En effet, l’action de cette incorporation est d’insérer une partie de la solution au problème qui se trouve, de fait, partiellement, simplifié, (voire totalement si les paramètres restants sont des paramètres libres : conditions initiales, aux limites…).

La structure d’un outil, qui simplifie l’exécution d’une tâche peut être alors posé comme paradigme pour la description de l’objet auquel il est adapté.

Connaissance analytique et connaissance synthétique

Nous avons souligné que notre connaissance de la nature de l’espace-temps était essentiellement d’origine analytique (via les mathématiques) alors que notre esprit semblait échouer à en faire une représentation synthétique.

Cela était présenté comme un paradoxe, car ce qu’une activité humaine échouait à représenter (la synthèse) une autre activité humaine y parvenait (l’analyse).

Cela semblait être un franc succès pour notre esprit sauf qu’on peut se demander si ces deux types de connaissance ont la même valeur !

Ainsi, si je prends l’image d’un tableau réalisé par un artiste, je peux le décrire analytiquement, nature des personnages, leurs positions, le paysage, le cadrage, les couleurs, la technique utilisée, etc.

Mais, avec cela, ai-je une connaissance synthétique du tableau ?

On peut en douter car énumérer la liste de ces informations (le phénomène en physique) ne permet pas au spectateur d’accéder à ce que l’artiste a voulu exprimer dans son tableau, qui est pourtant le caractère essentiel de l’œuvre, le reste n’étant que des moyens pour le faire.

Le but (de l’artiste, du moins on peut le supposer pour certains), au-delà de ces moyens, est de susciter une émotion du spectateur pour induire une réflexion sur l’esprit de l’œuvre, au-delà de ces apparences.

Il en est peut-être de même pour notre connaissance scientifique, nous accédons aux paramètres (la liste des éléments du phénomène) mais peut-être que la nature de l’objet produisant ces paramètres nous échappe totalement.

Rien n’est certain, mais supposer cela, peut nous aider à qualifier la nature et la profondeur de nos connaissances, avec leurs limites. Si l’argument n’a malheureusement pas de caractère heuristique caractérisé, il incite toutefois à la rigueur en encadrant la portée de nos connaissances.

Connaissance analytique et connaissance synthétique, allégorie du puzzle.

Connaissance analytique et connaissance synthétique

Dans le chapitre précédent du document nous avons souligné qu’un concept comme l’espace-temps, concept fondamental de la théorie de la relativité, n’arrivait pas à être synthétisé par notre esprit, alors que les mathématiques, une activité humaine mettant en œuvre notre esprit, en faisaient une description analytique très précise.

Ce point nous a paru paradoxal, mais nous avons fait remarquer qu’une connaissance analytique n’est pas forcément de même niveau qu’une connaissance synthétique. Précisons cela par une allégorie et un exemple.

Une connaissance analytique de l’objet considéré met en œuvre des connaissances, qu’on peut considérer comme des propriétés de l’objet. Considérons ces propriétés comme des sous objets.

On peut avoir une connaissance « synthétique » de ces propriétés (les sous-objets) qui nécessite une connaissance inférieure à celle de l’objet (une information moindre), puisqu’ils ne sont qu’une partie de l’objet qu’on cherche à connaître synthétiquement. De plus, la connaissance synthétique de tous les sous-objets ne confère pas une connaissance synthétique de l’objet car, en général, l’objet synthétique est plus que la « somme » des sous-objets, autrement dit de ses propriétés.

D’un point de vue pratique, on pourrait se limiter la connaissance analytique d’un objet qui est la connaissance de toutes ses propriétés incluant les possibles relations avec les autres objets, car en physique ce sont les propriétés propres et relationnelles qui importent.

On pourrait donc considérer, bien que cela soit frustrant, que la connaissance synthétique est accessoire.

Mais est-ce exact, ou juste un argument pour nous dédouaner d’aller plus loin ?

L’allégorie du puzzle

Si on a un puzzle, on peut procéder à un assemblage à partir d’une première pièce quelconque. Il faut trouver une autre pièce dont la découpe correspond à cette première pièce et dont le motif (dessin) est « continu » (en général) avec celui de la première pièce et ainsi de suite.

Cela peut être long mais cette méthode permet inexorablement de construire le puzzle, sans même connaître ce que le puzzle représente. Nous nous appuyons sur les propriétés des pièces du puzzle.

Notons que l’assemblage des pièces, uniquement, par leur découpe peut éventuellement ne pas donner un résultat unique (des pièces peuvent avoir toutes ou des parties de découpe identiques). On obtiendra alors plusieurs solutions pour l’image résultante. Cela aura une signification physique : l’ensemble des pièces du puzzle donne un « superposition » de solutions, comme c’est le cas en mécanique quantique.

Le Puzzle assemblé, l’image qu’il nous montre est-il intelligible pour nous ?

Notre esprit peut-il lui donner une signification unique, alors que nous savons comment il fonctionne pour reconnaître les images.

La perception d’une image est synthétique

Associé à la perception de l’image du puzzle et à la modélisation qu’il en fait, notre esprit cherche une image qui s’en approche le plus (meilleur accord avec un modèle qu’il connaît et qui a une signification pour lui), mais il peut y avoir plusieurs solutions.

Il y a des tests bien connus où une image peut représenter deux figures différentes.

Dans l’exemple ci-dessous, très connu, notre esprit identifie soit un visage de jeune femme soit un visage de vieille femme et on sait qu’on va tantôt en choisir une, tantôt l’autre, mais il ne nous présentera jamais une « superposition » des deux images : il a fait un choix synthétique à partir de la même information analytique (même image) qui est totale.

Ce choix est restrictif (en termes d’information synthétique) car il ne nous présente qu’une des deux solutions possibles.

Ceci est un exemple où la connaissance analytique ne définit pas univoquement une connaissance synthétique, ce qui plaide pour les considérer de natures différentes comme nous le suggérions.

Similitude avec la mécanique quantique

Notons la similitude avec la mécanique quantique où, dans un état de superposition de deux états propres du système, une expérience ne peut donner qu’un état propre, chacun avec une certaine probabilité.

Ici l’expérience c’est le regard sur l’image.

Un regard peut donner la jeune femme un autre regard, la vieille femme. Les études ont montré que selon celui qui regarde, qui peut être jeune ou vieux, la probabilité de voir la jeune femme plutôt que la vieille femme est différente, ce qui montre que l’objectivité du résultat est biaisée par le caractère subjectif de notre esprit.

Le cas indéterminé

Par ailleurs si notre esprit ne trouve pas de référence suffisamment proche de l’image qu’il perçoit, que va-t-il faire, que va-t-il produire ?

Cela aura-t-il un lien avec une quelconque réalité, à définir, et devrons la considérer pour une image de la réalité, alors qu’étant une production de notre esprit, cela peut être totalement subjectif et aberrant.

Voilà quelques questions qu’on peut raisonnablement se poser.

Où, la décomposition de l’espace-temps en espace et temps peut être trompeuse !

Pour illustrer que la représentation résultant d’un feuilletage peut être trompeuse prenons l’exemple suivant. Le Big bang qui se serait produit il y a 13,6 milliards d’années, en temps « cosmologique » évalué dans un « feuilletage » en temps et espace de l’espace-temps décrit par la métrique de Robertson-Walker (RW).

Cette description qui implique une origine de notre univers à une distance temporelle finie dans notre passé nous incite à considérer la nature de cette origine (création, transformation d’une entité préexistante, auquel cas cela ne fait que reporter le problème, etc…)

C’est dans ce schéma classique que se situe le modèle standard de la cosmologie, avec une création de l’univers (naissance), une vie (évolution dans le temps en vieillissant) et en général une fin (mort) qui peut être repoussée à l’infini dans certains modèles.

On note le caractère « anthropomorphique » de cette description du phénomène.

Mais quand c’est notre temps (propre), notre temps présent (et non pas le temps cosmologique de la métrique de Robertson-Walker) qui est invoqué dans cette description, le big Bang, se trouve repoussé à l’infini de notre passé.

Cela signifie que, quels que soient nos instruments, et nonobstant les obstacles (opacité pour la lumière par exemple avant la recombinaison), nous ne pourrions pas voir cet événement au bout d’un intervalle de temps fini.

Ainsi la singularité, décrite dans les coordonnées RW apparaît comme un artefact de la représentation, puisqu’elle est repoussée à l’infini temporel de notre passé dans nos coordonnées locales.

Ceci est sans doute équivalent considérer, que pour nous, il n-y-a pas de singularité, du moins, de ce type (origine de l’univers à distance temporelle finie dans notre passé).

On peut bien sûr objecter que l’infini est un concept qui n’a pas sa place en physique et que c’est un autre type de singularité.

Mais cette représentation est plus conforme à la représentation de notre univers par un espace-temps, puisqu’un espace-temps n’est pas référencé dans l’espace et le temps qui sont des concepts non physiques, accessoires dans cette approche, car résultant d’un feuilletage qui est arbitraire en temps et espace de l’espace-temps.

A l’image d’un alliage, en extrayant ses constituants, en général on modifie profondément ses propriétés qui ne sont en général pas celles des constituants et n’en sont pas la somme. Comment s’assurer alors que la décomposition en espace et temps ne détruit pas la nature profonde de l’espace-temps ?

Si ces deux points de vue convergent vers une même description de l’univers et de son évolution au niveau physique, dans des coordonnées différentes, (la description physique ne dépend pas des coordonnées utilisées, qui sont arbitraires, pour cela), certains aspects de la phénoménologie physique prédite sont différents. Notre point de vue depuis notre présent, est différent de celui d’un observateur cosmique, co-mobile de la dynamique de l’univers dans les coordonnées RW.

L’espace-temps nous confère-t-il l’éternité ?

Si nous étions tentés de dire qu’un espace-temps est éternel, dans le sens usuel du terme, c’est-à-dire, situé dans le temps et l’espace, nous savons que cela n’a pas de sens pour un espace-temps, non situé dans le temps et l’espace, pour les raisons invoquées en détail, précédemment.

Dans ce contexte d’espace-temps, paradoxalement, nous sommes « éternels », car, dans son existence intemporelle et spatiale, il contient tout ce qui s’y situe (spatialement et temporellement en langage « newtonien ») et nous en faisons partie. Mais il faut reconnaître que nous n’occupons qu’une petite partie de cet espace-temps (un îlot).

Autrement dit, lorsque nous nous interrogeons sur l’origine de notre existence nous le faisons (inconsciemment sans doute, par habitude) implicitement dans le contexte d’un espace et d’un temps absolu. L’étude de la nature, la physique qui en résulte nous montre que cette approche est incorrecte, nous devons le penser dans le cadre d’un espace-temps.

En tant qu’élément d’un espace-temps qui existe (en soi) indépendamment de toute autre chose, l’être humain, qui en fait partie, existe.

La notion de création étant, a contrario de ce que nos habitudes de pensée nous suggèrent, dans ce contexte, remplacée par la notion de « localisation » dans l’espace-temps. Autrement dit nous nous posons un problème qui n’est pas le bon.

En effet, cette création semble apparaître lorsqu’en parcourant une ligne d’univers, interne à cette espace-temps, orientée par le temps propre de l’humain, on passe d’une région « extérieure » (qui ne contient pas notre être) à une région « intérieure » (qui contient notre être).

Ceci propose une solution cohérente à ce problème dans le contexte spatio-temporel que nous propose la nature.

Représentation dans l’espace-temps de notre existence

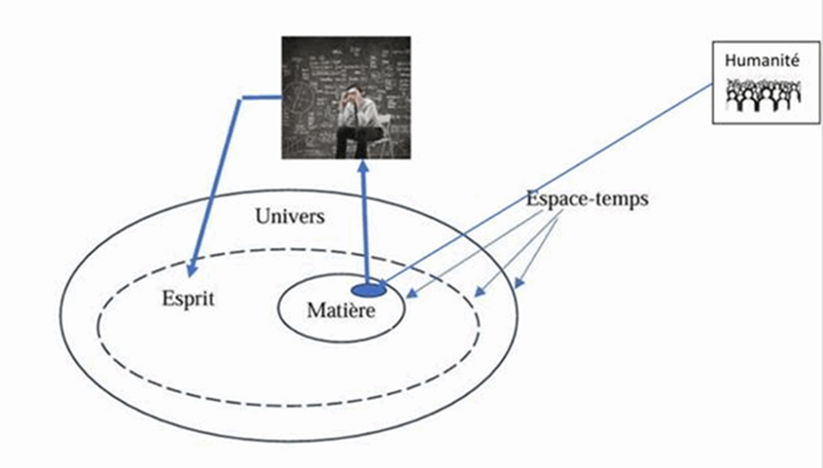

Nous sommes confrontés à une première difficulté, car s’il est facile de délimiter les contours (spatio-temporels- leur extension dans l’espace et le temps en langage newtonien) de notre région matérielle (les atomes qui nous constituent, localisés principalement sur Terre en ce moment), pour notre esprit c’est différent.

L’espace-temps remet-il en cause notre destin ?

Notre destin est en général décrit dans le cadre d’une évolution dans le temps et dans l’espace, avec un début une évolution et probablement une fin (que nous espérons ne pas être pas trop proche). Pour l’humanité nous savons, dans l’histoire de la Terre, situer approximativement son origine qui n’est pas très lointaine à son échelle (au pire quelques millions d’années à comparer à plus de 4 milliards d’années pour la Terre). De manière plus générale, ceci est aussi valable pour la vie, tout cela étant postérieur à la formation de la Terre, il y a environ 4 milliards de nos années.

L’analyse dans le cadre d’un espace-temps change la perspective. En fait nous appartenons à une entité hors du temps et de l’espace qui existe. En quelque sorte nous en sommes un morceau au même titre que tout le reste qui d’ailleurs pourrait aussi concerner d’autres espèces évoluées, si on qualifie d’évoluées, des structures qui mettent en œuvre des éléments d’une très grande complexité, comme la combinatoire de notre cerveau par exemple.

Comme nous considérons les choses de notre point de vue « intérieur » il n’est pas surprenant que nous ne percevions pas la structure dont nous faisons partie.

Mais ce texte montre, qu’à défaut de le percevoir, nous l’évoquons ce qui est un déjà un début…

Concernant notre égo, est-ce mieux de se considérer comme le centre du monde ou plus humblement comme une partie d’un ensemble que nous ne connaissons que très partiellement ?

Connaissance et vérité

Un point essentiel était la relation entre connaissance et vérité.

Ainsi Kant déclarait :

« Les deux souches de la connaissance humaine, qui partent peut-être d’une racine commune mais inconnue de nous ; la sensibilité et l’entendement ; par la première les objets nous sont donnés, par la seconde ils sont pensés »

Note : Par sensibilité, il faut comprendre ce qui nous est accessible par nos sens.

et il déclarait également (entre autres)

« La vérité, dit-on, consiste dans l’accord de la connaissance avec l’objet. Selon cette simple définition, ma connaissance doit donc s’accorder avec l’objet pour avoir valeur de vérité. Or le seul moyen que j’ai de comparer l’objet avec ma connaissance, c’est que je le connaisse. Ainsi ma connaissance doit se confirmer elle-même. Mais c’est bien loin de suffire à la vérité. Car puisque l’objet est hors de moi et que la connaissance est en moi, tout ce que je puis apprécier c’est si ma connaissance de l’objet s’accorde avec ma connaissance de l’objet. Les Anciens appelaient diallèle un tel cercle dans la définition. »

(cité dans « Le plaisir de pensée- de A. Comte-Sponville, éd. Vuibert)

Bachelard, (Le nouvel esprit scientifique) plus tard, qualifiait la science de métaphysique « impure » car elle doit rendre des comptes à l’expériences. Dans les sciences « expérimentales » les théories, pour être considérées, doivent faire des prédictions qui feront l’objet de vérifications expérimentales. Toute théorie qui ne le fait pas est inutile.

Bachelard souligne la dualité entre le monde « physique », qui appelle le réalisme (associé à l’expérimentateur), et l’image que nous en avons qu’il appelle le rationalisme (associé au théoricien), tout en notant que ces deux aspects de la connaissance ne sont pas totalement indépendants et coopèrent en échangeant leurs « conseils ».

Tantôt c’est l’expérience qui motive le théoricien par de nouvelles découvertes non expliquées par la théorie et tantôt c’est le théoricien qui motive l’expérimentateur par des prédictions de phénomènes non connus à ce jour.

Il souligne également le caractère inductif de la connaissance scientifique : le théoricien lit la loi dans l’exemple (paradigme)!

Toutes ces remarques montrent, qu’en fait, la connaissance scientifique visant à un caractère objectif ne peut pas évincer un caractère subjectif intimement lié à la structure de notre esprit qui appréhende le monde. La science est une activité humaine.

Paradoxe : la connaissance va au- delà de notre existence

C’est un des paradoxes, car on pourrait penser que notre connaissance soit limitée à la portion d’espace-temps où l’humanité est présente.

En fait elle va bien au-delà dans son passé et même dans son futur, même si l’augmentation de la connaissance s’amenuise en quantité et qualité au fur et à mesure qu’on s’éloigne de notre région d’existence dans l’espace-temps.

Autrement dit, en langage newtonien, la capacité de notre esprit, à appréhender l’univers avec une connaissance qui, si elle s’amenuise avec la distance, progresse en fonction du temps et des découvertes et théories associées.

Comme il est difficile d’associer une frontière à la connaissance, une structure géométrique de type ouvert, donnant un ordre de grandeur, sera mieux adaptée à la description de son extension. Cette extension est contrainte évidemment par les limites (supposées) de l’espace-temps représentant l’univers.

Il faut donc faire une double représentation pour les humains, une pour la partie physique l’autre pour son entendement. Ce peut être deux régions de l’espace-temps connectées ou plus simplement alors la partie matérielle incluse dans la partie associée à l’esprit qui la contient.

Voir figure ci-dessus. D’autres « espèces intelligentes » dans l’univers, qui peuvent exister, dans d’autres ilots d’espace-temps, sont non représentées.

L’espace et le temps ne peuvent pas créer un concept qui les transcenderait

Concernant une putative création dans le temps et l’espace, on voit mal comment, du temps et de l’espace, qui sont des apparences de l’espace-temps, pourrait émerger un espace-temps, un concept qui lui serait supérieur [1].

En effet, l’espace-temps n’est pas un assemblage de temps et d’espace mais l’entité physique indivisible fondamentale associée à la théorie de la relativité générale.

Dans ce schéma d’espace-temps, cela confirme que l’évolution de l’univers, l’expansion de l’espace, son feuilletage (arbitraire) en temps et espace sont des paramètres « internes » de l’espace-temps et non pas des paramètres externes qui s’appliqueraient à l’univers espace-temps [2].

L’espace-temps, un paradigme pour expliquer notre existence

Rappelons qu’un paradigme est un « modèle » réputé simple qui permet « d’exemplifier » une règle, une loi ou un phénomène de même « structure formelle » mais d’apparence plus complexe. Platon encourageait ses disciples, avant de s’attaquer à un problème complexe, de s’entrainer sur un problème de même nature mais plus simple.

Sur le constat que notre existence ne peut que se constater et que l’espace-temps représentant l’univers n’a également besoin de rien d’autre que lui pour exister et qu’on ne peut que constater son existence, on déduit qu’il y a un morphisme entre les deux entités.

L’étude du formalisme, associé au concept d’espace-temps, qui est objet mathématique accessible à notre esprit peut alors servir de paradigme pour comprendre notre propre existence.[3]

Il est intéressant de constater que lorsque notre esprit semble être confronté à une limite conceptuelle, sa tentative formelle de modélisation de la nature nous ouvre une voie pour la surmonter [4]. Ceci tend à prouver que c’est bien dans la structure formelle de la nature, l’espace-temps par exemple, que se trouve la solution.

Quel paradigme pour définir le contenu pour l’espace-temps ?

Les arguments proposés pour justifier l’existence de l’espace-temps ne nous renseignent que sur son existence pas sur son type de contenu.

Si on exclut les types de contenus qui ne permettent pas l’émergence d’une conscience au motif qu’une existence suppose une conscience pour l’apprécier, hypothèse que nous faisons, mais qui parait raisonnable comme débattu dans : « Existence intrinsèque, extrinsèque, implicite. 24/03/25 », https://vous-avez-dit-bigbang.fr/?page_id=3241, alors ceci doit imposer des contraintes sur ce contenu.

L’exemple de notre univers peut-il servir de paradigme pour investiguer ces contraintes.

Dans un type d’analyse par les objets, on définit une analyse statique où on recense les objets (au sens formel) qui vont être impliqués dans le phénomène avec leurs propriétés caractéristiques et la manière de les identifier et l’analyse dynamique qui décrit l’histoire (l’évolution à partir de conditions initiales) qui concerne et va concerner ces objets, dans un cadre permis par leurs relations.

A la manière d’une pièce de théâtre, où l’analyse statique décrit les personnages avec leurs caractères et le décor, l’analyse dynamique décrit le déroulé de l’histoire de ces personnages, dépendant de leurs caractères et des circonstances, qui nous est proposée.

Ajoutons, qu’il y a un grand absent sur scène, l’auteur de la pièce de théâtre, qui pourtant est omniprésent dans l’histoire présentée qui porte son empreinte indélébile même si elle est subliminale.

Il en est ainsi de la science qui, même si elle a pour objet de décrire la nature est une activité humaine et à ce titre comporte, de manière subliminale, tous les prérequis et contraintes de notre esprit, lui-même soumis aux mêmes lois de la nature à laquelle il appartient. Il la décrit donc « de l’intérieur ».

Dans l’analyse que nous faisons de la la nature, il ne faut jamais oublier cela, même si ce n’est pas aisé, sinon l’interprétation que l’on fera des phénomènes sera biaisée. C’est évidemment une difficulté conceptuelle majeure que rencontre la science pour l’étude de la nature.

La matière (l’analyse statique, description des objets)

Ses caractéristiques générales, incluent un caractère discontinu et fini (même si le nombre caractérisant la limite est très grand) , trois familles d’un nombre très limité d’objets physiques élémentaires (quarks constituant une liste de baryons-protons-neutrons-etc. et une liste de leptons) avec leurs symétriques (antimatière).

Notons que sur les trois familles, une seule (celle d’énergie la plus faible) est majoritairement représentée dans la nature que nous connaissons aujourd’hui.

Les interactions (la dynamique)

Un nombre de 4 interactions (gravitation, électromagnétisme, interaction forte et interaction faible).

Ce sont, en gros, les données connues à ce jour.

A noter qu’en condition d’énergie ambiante faible, les électrons peuvent se lier aux noyaux atomiques, formés de nucléons (qui sont des baryons) pour former des atomes selon les lois de la mécanique quantique. Les atomes repérés par leur nombre de protons, associé une propriété chimique, en nombre également limités (moins d’une centaine d’atomes stables) offre une diversité de combinaison gigantesque dans les structures qu’ils peuvent engendrer.

L’indétermination de la mécanique quantique

Sans l’indétermination de la mécanique quantique qui joue un rôle décisif dans l’évolution non déterministe des systèmes, notre univers n’aurait pas été fécond. En effet, le modèle standard de la cosmologie qui décrit une phase d’inflation où les fluctuations quantiques seront les germes des grandes structures qui engendreront les galaxies, en atteste. Sans cette indétermination, nous ne serions pas là. On ne voit pas ce qu’un univers totalement symétrique pourrait engendrer d’autre qu’un univers totalement symétrique.

La perfection est stérile, l’imperfection féconde

Si nous considérons le processus d’évolution qui a conduit à notre émergence, nous constatons que sans des erreurs répétées, en nombre quasiment infini, dans la transcription de notre ADN, nous ne serions jamais apparus sur Terre. Et que dire de l’émergence de la vie sur Terre ?

La nature, par ces erreurs, permet d’adapter les individus d’une espèce à un milieu ambiant en évolution en générant une multitude de possibilités nouvelles conduisant à une multitude d’individus modifiés par ces erreurs, le milieu sélectionnant les plus adaptés à ses contraintes (darwinisme).

Tous ces éléments semblent nécessaires pour munir l’univers d’une conscience.

Rien ne prouve que ce soit suffisant, mais c’est un début pour commencer ce type d’analyse.

Notons toutefois que le fait qu’un assemblage, même sophistique, d’atomes soit capable de décrire, avec précision, ses constituants ultimes, peut sembler paradoxal.

En fait cela montre que ce sont les relations, les arrangements complexes de ces atomes qui sont porteurs d’information et pas la nature des pièces élémentaires qui le constituent, sous réserve, bien entendu que ces pièces permettent ses arrangements.

Sur la base de ces considérations sur le caractère essentiel des relations, nous pouvons déjà généraliser la structure que nous connaissons, ouvrant la porte à d’autres formes de vie et de conscience, en supposant qu’une conscience ne peut être que l’apanage d’une forme de vie, ce qui semble raisonnable, mais pas plus prouvé que le reste de l’argumentaire exposé.

Les limites de la connaissance scientifique

D’une part, la science étant une activité humaine, elle en incorpore les caractères. Vis à vis de son objectivité, la question est : la science peut-elle se dissocier, (ou se débarrasser), totalement des contraintes de notre esprit et revendiquer une objectivité sans faille ?

D’autre part, considérant que notre esprit est constitué des mêmes atomes que ceux de l’immense univers, simplement arrangés différemment et même si c’est de manière considérablement plus complexe, on conçoit que des limites sur la connaissance de tout l’univers, par une infime partie de lui-même soit consubstantiellement limitée.

Par ailleurs, dans l’approche scientifique, entre autres, notre esprit se positionne non seulement à « l’extérieur » de l’objet qu’il étudie mais il le contient puisque comme Kant le soulignait, pour connaître il faut avoir acquis une image de l’objet à connaître dans notre esprit et c’est sur l’image de l’objet, présent dans notre esprit, que nous forgeons notre connaissance de l’objet.

Mais avec l’univers, c’est le monde à l’envers, car c’est l’univers qui nous contient physiquement. Cela pose problème de la validité de notre connaissance, puisque structurellement nos hypothèses permettant l’acquisition des connaissances sont fausses !

Peut-on sortir de cette contradiction en considérant l’univers, en nous incluant dans sa connaissance.

Même si on n’échappe pas à des difficultés logiques car nous sommes « dedans » et « dehors » et c’est le « dedans » qui est à l’ouvrage, sur l’ensemble, en étudiant la place que nous tenons dans cet univers peut-être pourrons-nous en extraire quelques connaissances.

Notre situation physique dans cet univers est accessoire, vis à vis des phénomènes qui régissent ce qu’on appelle la dynamique de l’univers où des énergies colossales sont en jeu. Par contre, si on considère l’univers sous l’angle de l’information qu’il contient la situation est très différente. On peut estimer le nombre de particules dans l’univers à environ 10 80 en gros. Si on connait la position et vitesse (vecteur) des particules on peut décrire l’univers, cela fait environ 4.10 80 paramètres (un nombre à 80 chiffres) . Pour les cerveaux constitués de quelques milliards de neurones, c’est la combinatoire des connexions qui compte.

Bien sûr, chaque neurone n’est pas connecté à tous les autres, mais si c’était le cas on voit qu’on aurait n! combinaisons avec n = 109. La formule de Stirling, pour n tendant vers l’infini, donne une bonne approximation par l’équation:

n! = (6.2832* n)1/2(n/e)n

C’est un nombre comportant des millions de chiffres.

Vu sous cet angle notre place dans l’univers mériterait d’être considérée avec moins de désinvolture.

Pour autant, notre esprit peut-il percer l’origine de son existence ? Avant de se poser cette question il faut se demander si elle a un sens dans l’univers qui est un espace-temps, car ce n’est pas certain du tout. Cette question nous est suggérée par nos habitudes de pensée concernant le monde qui nous entoure mais peut-on la généraliser au niveau de l’univers, rien n’est moins certain.

Pour avancer

Dans ce document, nous avons proposé une interprétation de notre existence dans le contexte d’un espace-temps, en rupture totale avec l’approche traditionnelle. C’est la physique qui nous ordonné d’aller dans cette direction. Ceci montre que c’est à l’enseignement résultant de l’étude de la nature, à l’acquisition de connaissances à son sujet, même si elles bousculent souvent nos habitudes de pensée [4], que nous devons nous conformer, en dépit de tous les renoncements de pensée que cela invoque, pour que la connaissance continue à progresser.

Notes

[1] En théologie, on suppose que Dieu ne peut pas créer un être qui lui serait égal ou, encore moins, supérieur. Par ailleurs, ceci est aussi illustré dans l’allégorie de la caverne de Platon où, à partir des ombres sur la paroi (les apparences) on se demande s’il est possible, de reconstituer, par un assemblage et une composition des ombres, la réalité ? Dans l’allégorie citée, même si on peut espérer construire « l’enveloppe d’une forme » (sa surface extérieure) à partir des ombres, comme notre cerveau construit une image qui a une apparence 3D de l’objet considéré à partir de 2 images 2D, on voit que cela ne suffit pas car les « êtres » dont on voit les ombres sont plus que leur enveloppe spatio-temporelle qui ne font que de délimiter leurs limites spatio-temporelles.

On pourrait invoquer le concept d’émergence, (on ne peut pas expliquer totalement une entité complexe à partir des propriétés de ses seuls constituants et de leur configuration permise par ces propriétés), ce qui compromet l’approche réductionniste, mais ce principe qui semble plutôt une échappatoire à notre ignorance, ne produit qu’un constat pas une explication.

Pour l’émergence, puisque l’objet seul ne peut l’expliquer, on invoque une relation de l’objet avec son environnement, ce qui conduit à alors considérer le système, esprit + environnement, comme un objet : les objets élémentaires ne sont pas isolés ils sont en relation avec l’extérieur. On sait combien le milieu a contraint et, en conséquence, modifié la vie, de ses formes élémentaires aux formes complexes qu’on connaît (plantes, animaux, humains) par exemple en sélectionnant les éléments les plus adaptés.

Il faudrait comprendre comment des propriétés que les objets, eux-mêmes, ne semblaient pas avoir, sont activées (émergent). Rappelons qu’au niveau le plus élémentaire ultime, on en est réduit à attribuer des propriétés de symétries aux particules élémentaires (mécanique quantique) et aux interactions (théorie quantique des champs). Il est vrai que si ce sont les relations permises ente les objets (les arrangements possibles) qui créent la diversité, encore faut-il que les constituants aient les propriétés requises pour permettre ces arrangements. Ainsi, un nombre réduit d’atomes, avec leurs électrons et seulement quatre interactions (connues) offrent une gigantesque diversité d’arrangement entre eux.

L’intelligence artificielle met-elle en défaut ce principe ? Cette entité créée par l’humain semble lui être bien supérieure dans beaucoup de domaines par sa « rapidité ». On peut imaginer que ces robots auront hérité de notre savoir-faire et pourront faire, bien plus efficacement, tout ce que nous faisons (et plus ?) : se reproduire, capter et produire l’énergie pour leurs activités, se modifier, proliférer, sans doute aussi se tromper, et s’améliorer et de ce fait nous supplanter. Ils pourront même connaitre l’origine de leur existence, qu’on peut incorporer à leurs données. Bien sûr, il est difficile de dire si nous considérons toutes nos capacités dans la comparaison. Mais cela interpelle la quête de l’origine de notre existence.

[2] Ce point a été explicité dans de nombreuses pages de ce site.

Expansion de l’univers: une interprétation erronée de la solution donnée par l’équation d’Einstein? 23/09/24 Le Big Bang n’est pas la création de l’univers, c’est une singularité qui en fait partie! (rev. 2/03/25) L’univers n’a pas d’histoire, car, en fait, il est l’histoire ! Expansion de l’univers, inflation (6/01/22)

[3] Un autre exemple édifiant est celui du formalisme de Newmann-Penrose. Il montre comment la structure de phénomènes naturels étudiés peut avoir été incorporée dans le formalisme, ce qui se traduit par une réduction des paramètres aux seuls paramètres libres et qui évidemment simplifie les calculs.

[4] Pour la mécanique quantique, il a fallu « inventer » un formalisme pour le décrire. Ce formalisme permet, non seulement de prédire des résultats d’expériences, mais nous renseigne, par le morphisme qu’il intègre, sur la structure du phénomène de la nature appréhendée par ce formalisme. On a dit, à propos de la mécanique quantique, que « Lorsque l’humain cherchait à connaitre la nature dans ses retranchements ultimes, il y trouvait d’étranges empreintes : « c’était les siennes ».

[4] Il faut se faire violence pour délaisser les concepts de temps et d’espace au bénéfice de celui d’espace-temps qu’il est quasi-impossible de comprendre.