Introduction

Sénèque s’était intéressé au caractère éphémère de la vie et donc de l’existence d’un humain [1]. Il s’est attaché à rechercher comment donner un sens à cette existence uniquement dans le contexte de cette brièveté.

On peut prolonger cette quête en s’interrogeant sur la pérennité de l’humanité.

Préalable: Pérennité d’une humanité

L’humanité étant constituée d’humains pour qu’elle puisse être pérenne et se développer certaines contraintes physiologiques doivent être remplies.

Comme l’humain n’est pas éternel et qu’il se perpétue via la reproduction il faut qu’au cours de sa vie cette capacité de reproduction se produise avant sa mort.

Il en est ainsi de toutes les espèces viables.

Cela donne lieu à des contraintes. Sachant qu’ en général, une femme donne naissance à seul enfant à la fois, que la gestation est de 9 mois, que bien des enfants peuvent ne pas survivre longtemps, même si aujourd’hui la situation s’est bien améliorée, il faut donc que la période de fécondité soit suffisamment longue avant que la mort survienne.

Une durée de vie limitée est-elle un avantage pour l’humanité?

Effectivement, même si l’éternité paraît problématique physiquement, une vie très très longue (mythe de Mathusalem) pourrait conduire à une situation « stérile », si le phénomène physique de vieillissement qui atteint les capacités physiques et intellectuelles demeurait. L’humanité péricliterait probablement.

Et que penser d’une humanité d’immortels « parfaits » au meilleur de leur forme qui resteraient alors (forcement) en nombre limité? Ne risque-t-on pas la sclérose dans une telle organisation.

Quel type d’humanité cela produirait -il? Cela permettrait il une évolution physiologique et sociologique? Il faudrait que cette humanité procède elle-même à des mutations (ingénierie génétique) pour s’adapter et progresser, mais ces adaptations « programmées » pour obtenir certain un résultat « attendu », seront-elles plus performantes et variées et inattendues que celles que la nature propose?

Une vie « brève »: une solution performante?

Une vie brève, va permettre à la nature, qui ne semble pas vraiment avoir de schéma directeur, par le nombre important et répété des erreurs de codage du patrimoine génétique, (mutation) de produire des solutions « inattendues », (non recherchées) qui peuvent se révéler très performantes dans les progrès de l’humain.

Le Darwinisme nous a montré à quel point la nature est efficace dans ce contexte et comment, sans cela, la Terre serait encore peuplée de dinosaures. On peut imaginer qu’il seraient devenus plus intelligents, mais ce n’est pas évident qu’ils en aient eu besoin, car ils étaient très bien adaptés au milieu. L’humain plus faible physiquement n’a pu compter que sur son développement intellectuel pour survivre et prospérer.

On connait des espèces (des requins) qui n’ont pas évoluées du fait qu’aucune nécessité ne les a poussé à le faire.

Origine et développement de l’humanité

Il y a débat sur ce qu’on doit considérer comme le début de l’humanité, doit-on le situer aux premiers hominidés, il y a quelques millions d’années à l’émergence du sapiens, il y a quelques centaines de milliers d’années où au début de ce qu’on considère comme l’ère historique soit environ 5000 ans avant notre ère.

Ne faut-il pas aussi considérer l’origine à l’émergence de la vie sur Terre, il y a quelques milliards d’années puisque selon le schéma darwinien nous en serions issus par des mutations et une évolution.

Par extension on arrive à ce qu’on appelle « l’origine de l’univers »[2], puisque c’est, de ses constituants, que nous sommes faits.

A ce stade, la définition du temps doit elle-même être redéfinie car, si dans un modèle on lui attribue 13, 7 milliards d’années, ce qui n’est que 3 fois l’âge attribué à la Terre, dans un autre référentiel, notre temps actuel, cette origine est rejetée à l’infini de notre passé.

Si on considère l’évolution, pour ce qui concerne l’humanité on peut dire qu’elle a une allure de type « exponentiel » et que le point d’inflexion de cette évolution vers l’humain moderne (aujourd’hui) a vraiment commencé à la préhistoire, il y a quelques dizaines de milliers d’années [3].

Certes, l’homme des cavernes n’avait pas notre connaissance du monde, mais il est probable que son développement intellectuel, n’était pas très éloigné du nôtre. Autrement dit, transplanté à notre époque, il aurait pu probablement s’y adapter.

A témoin de cette évolution exponentielle des connaissances, il faut rappeler, qu’aujourd’hui nous avons plus de scientifiques vivants qu’il n’y en eu dans tout notre passé.

Aussi pour l’avenir on peut partir de l’état des choses aujourd’hui.

Le futur de l’humanité à l’échelle cosmologique

Le Soleil

Un premier constat est que les ressources qui nous permettent de vivre sont déjà bien entamées.

Si la durée de vie d’une étoile comme le Soleil est de 8 à 10 milliards d’années nous sommes à mi-chemin. Le danger n’est pas à cette échéance, car dans son évolution la chaleur du Soleil augmente lentement mais régulièrement et on estime que dans 500 millions d’années l’augmentation sera telle que les plantes disparaitront sur Terre.

Le système solaire

Une autre menace est que le système solaire suit une loi de type chaotique et si sa stabilité à court terme n’est pas trop compromise à l’échelle de 100 millions d’années on ne peut rien prédire.

Une modification, même légère, de l’orbite de la Terre aurait des conséquences difficiles à prédire. De même le passage de corps massifs errants (étoiles errantes, par exemple) à proximité du système solaire serait de nature à le déstabiliser.

Les météorites

Difficile de prédire que nous sommes à l’abri d’un cataclysme, l’examen du passé a montré, par l’extinction des dinosaures que cela pouvait avoir des conséquences importantes. Mais une catastrophe de cette ampleur est assez rare.

Tout cela fait que beaucoup de menaces, indépendantes de notre volonté, nous guettent.

L’humain

Mais ce n’est pas le pire car, sans doute, le plus à craindre, sont les dégâts écologiques résultant d’une activité humaine non maitrisée, qui ont des effets qui peuvent rendre la planète inhabitable, à relativement court terme (moins d’un siècle), sans compter les guerres qui ne manqueront pas de se produire lorsque les ressources se rarifieront. Cet inventaire n’est, malheureusement, pas exhaustif et l’existence de l’humanité pourrait bien se révéler une parenthèse, un incident, totalement négligeable dans le cadre de l’univers.

L’humanité sera face à un avenir très sombre où sa survie risque d’être fortement compromise.

Concernant les menaces à long terme (au delà du million d’années) , il n’est pas inconcevable qu’une migration d’une partie de l’humanité vers des planètes ou satellites de planètes plus lointaines puisse offrir un répit, à condition d’arriver jusque là.

La fin de l’univers

L’univers, lui-même, en tant qu’espace-temps n’a pas de caractère chronologique, il n’a ni passé, ni présent, ni futur: il existe. Il faut rappeler que les concepts de passé, présent, futur , de temps et d’espace que nous avons utilisés se rapportent à l’humain sur sa ligne d’univers, inclue dans l’espace-temps, pas à l’univers qui n’a besoin de rien d’autre que lui-même pour exister: il existe forcément puisqu’en qu’en tant que partie de lui nous sommes là pour le constater.

Ces notions de passé, présent, futur , temps, espace sur notre ligne d’univers orientée par notre temps propre, résultent d’un feuilletage interne, de l’objet mathématique (une variété) représentant l’univers- espace-temps.

L’humanité doit penser l’existence dans sa précarité

Dans les approches philosophiques que nous avons présentées, que l’humanité a développé, essentialiste, existentialiste et religieuse, nous l’avons pensé dans le présent d’un constat de notre conscience, sans y intégrer sa précarité qui pourtant en est un caractère essentiel.

Il faut certainement reconsidérer notre existence en y intégrant cette dimension de précarité de l’humanité à l’échelle cosmologique. Compte tenu que nous sommes des objets cosmologiques dans notre constitution cela est naturel. Quelles conséquences cela aura-t-il sur l’analyse que nous avons faite ?

Il faut reconsidérer notre existence en intégrant cette dimension de précarité de l’humanité à l’échelle cosmologique. Compte tenu que nous sommes des objets cosmologiques par notre constitution cela est naturel.

Représentation dans l’espace-temps de notre existence

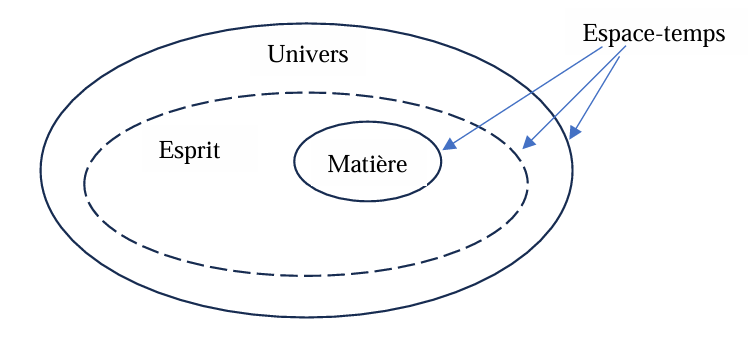

La relativité générale étant une théorie qui définit et décrit l’univers comme étant un espace-temps, notre existence se situe, comme une « ile » dans cet espace-temps qu’il faut situer dans cet espace-temps et définir aussi ses paramètres spatio-temporels.

Nous sommes confrontés à une première difficulté, car s’il est facile de délimiter les contours (spatio-temporels- leur extension dans l’espace et le temps en langage newtonien) de notre région matérielle (les atomes qui nous constituent, localisés principalement sur Terre en ce moment), pour notre esprit c’est différent.

Paradoxe La connaissance va au delà de l’existence

C’est un des paradoxes, car on pourrait penser que notre connaissance soit limitée à la portion d’espace-temps où l’humanité est présente.

En fait elle va bien au-delà dans son passé et même dans son futur, même si l’augmentation de la connaissance s’amenuise en quantité et qualité au fur et à mesure qu’on s’éloigne de notre région d’existence dans l’espace-temps.

Autrement dit, en langage newtonien, la capacité de notre esprit, à appréhender l’univers avec une connaissance qui, si elle s’amenuise avec la distance, progresse en fonction du temps et des découvertes et théories associées.

Comme il est difficile d’associer une frontière à la connaissance, une structure géométrique de type ouvert, donnant un ordre de grandeur, sera mieux adaptée à la description de son extension. Cette extension est contrainte évidemment par les limites (supposées) de l’espace-temps représentant l’univers.

Il faut donc faire une double représentation pour les humains, une pour la partie physique l’autre pour son entendement. Ce peut être deux régions de l’espace-temps connectées ou plus simplement alors la partie matérielle incluse dans la partie associée à l’esprit qui la contient.

Voir figure ci-dessous. D’autres « espèces intelligentes » dans l’univers, qui peuvent exister, dans d’autres ilots d’espace-temps, sont non représentées.

Développement de l’humanité: contingence ou finalité?

L’histoire de notre avènement, en tant qu’espèce dominante sur Terre, laisse à penser que c’est plutôt une contingence, un hasard, qui a permis notre avènement. Les dinosaures régnaient depuis plusieurs centaines de millions d’années, quand le gigantisme, et leurs besoins gigantesques associés en nourriture par exemple, qui s’était installé, leur fût fatal.

Un cataclysme allait entrainer leur disparition, alors que de petits mammifères, avec des besoins bien moindres, ont survécus et pu se développer.

D’un autre côté, un état de développement d’une espèce, qui ne peut pas survivre à des aléas catastrophiques qui sont incontournables dans notre univers doit être considéré comme non viable. A ce titre les petits mammifères étaient plus viables que les dinosaures.

Leur évolution, jusqu’aux humains conservera -t-il cet attribut?

Le regard qu’on peut porter sur notre société, actuellement, laisse dubitatif. L’humain a modifié le contexte naturel de notre planète, pour l’adapter à ses besoins.

Jusqu’à l’ère industrielle, la Terre l’a bien supporté, mais de nos jours nous prenons conscience, enfin certains du moins, que si le rythme de l’évolution des besoins ne ralentit pas nous courrons vers une catastrophe écologique majeure dont les conséquences seront dramatiques jusqu’à conduire à rendre la Terre inhabitable à court terme [4].

Que la sagesse l’emporte sur la folie est loin d’être certain, mais là, au moins, à la différence des évènements astrophysiques ou cosmologiques, c’est nous qui avons les clés de la réussite de cette transition écologique en douceur, permettant de préserver l’humanité, à court terme.

La finitude des civilisations est-elle une propriété structurelle en cosmologie?

On peut effectivement se poser cette question. La finitude en temps et espace de l’humanité, est un constat pour notre esprit, dans une approche de type newtonienne où temps et espace sont des concepts fondamentaux.

Mais dans le cadre d’un espace temps, l’humanité existe, car en tant que partie de l’espace-temps, qui a ni passé, ni présent et ni avenir (au sens newtonien), elle hérite de la propriété d’existence de l’univers sans passé, présent et futur.

On saisit la différence avec l’approche newtonienne où, avant l’avènement de l’humanité elle n’existe pas et après la fin de l’humanité elle n’existe plus.

Nécessité d’un conscience pour l’existence de l’univers?

Ce point, d’une possible nécessité d’une conscience dans un univers, pour attester de son existence, a été discuté dans d’autres pages de ce site. L’idée est qu’on se demande si un univers qui n’aurait pas de conscience pour constater son existence, existe.

On suppose ceci de manière générale, en postulant que ce n’est pas le fait d’exister pour quelqu’un ou non qui est concerné, mais le fait qu’il doit exister au moins quelqu’un pour constater l’existence pour que l’existence soit possible.

Un univers sans conscience n’existe pas, ceci étant stipulé, de manière restrictive, dans le cadre d’une représentation par un espace-temps.

Transcender la finitude?

Peut-on attribuer une valeur intrinsèque à quelque chose qui s’inscrirait dans l’éphémère? Les mathématiques, l’art, par exemple, peuvent effectivement satisfaire à ce type de critère. Pour les mathématiques, nous avons déjà souligné le caractère « transcendental » de cette discipline qui nous permet de dépasser nos limites conceptuelles. En art, par exemple, on peut trouver des oeuvres incompréhensibles, qui cependant vont exhiber de la valeur, uniquement sur la forme de leur expression, par les impressions et sensations qu’elles inspirent.

Ceci tendrait à montrer que quelque chose de limité peut avoir une valeur qui transcende sa finitude.

A suivre..

[1] « De Brevitate vitæ » , Sénèque vers 49 ap. J.-C. Il propose d’en accepter le caractère éphémère, qu’il constate, et de s’employer à un accomplissement de l’humain, par son action en fonction de valeurs qui, à l’époque, lui semblaient essentielles, par exemple politiques et morales, ce qui est subjectif, pour le bien de la « cité » et de ses occupants. A part les croyants, pour qui la vie est une épreuve pour mériter une vie éternelle (paradis), les philosophes ont cherché une méthode n’impliquant que la vie elle -même, dans son caractère éphémère, pour tenter de lui donner un sens et une raison d’exister.

Ultérieurement, de manière plus élaborée, le philosophe Friedrich Nietzsche, pour ne citer que lui, a proposé une méthode, « le grand style » se nourrissant des antagonismes propres à la vie sans hiérarchisation entre eux qu’il décrit dans « par delà le bien et le mal « et introduisant la notion de « surhomme », conduisant également à une solution qui n’implique que la vie , nonobstant toute référence à son caractère éphémère.

Sa triste fin, (il sombra dans la folie), laisse dubitatif sur l’efficacité de sa tentative qui, même si elle repose sur une analyse très novatrice invoquant la psychanalyse, ne lui a pas permis d’atteindre la sérénité tant recherchée par les philosophes. Par ailleurs l’interprétation abusive d’une partie de sa philosophie (entre autres le « surhomme ») par les nazis a donné les tristes résultats qu’on connait.

Il était utile d’évoquer cela car structurellement, cette approche philosophique qui ne considère que la vie, sans autre chose, est conforme à l’approche moderne invoquant un espace-temps, que nous décrivons dans ce texte, qui ne considère que cet espace-temps, qui contient toutes les propriétés de manière « interne » , sans référence à quoi que ce soit d’externe.

[2] Ceci fait référence au « Big Bang » dans le modèle cosmologique standard. Ce terme de Big Bang est contesté, (voir James Peebles), dans le contexte d’un univers de type espace-temps, car faisant référence à la « création » de l’univers invoquant des concepts de temps et d’espace de type newtonien. Ce que nous appelons le passé de l’univers est en fait notre passé sur notre ligne d’univers orientée par notre temps propre ( voir livre « Vous avez dit Big Bang » de J. FRIC).

L’univers lui même, en tant qu’espace-temps ( concept qui englobe le temps et l’espace en tant qu’apparences) n’a ni passé, ni présent, ni futur qui n’ont sont que des éléments internes de sa géométrie. Il existe nécessairement pour une conscience car elle présuppose son existence pour exister. Ce point a été discuté longuement dans d’autres pages du site.

[3] notons que le règne des dinosaures, brutalement interrompu il y a environ 66 millions d’années, avait commencé, il y a 300 millions d’années. On voit combien notre histoire, si on la fait partir même de 50 000 ans avant Jésus Christ, (préhistoire), là où les choses ont commencé à évoluer (lentement), est bien courte. Le point d’inflexion d’accélération de l’évolution a vraiment commencé avec les mésopotamiens , babyloniens, égyptiens, puis grecs anciens qui nous ont fait vraiment entrer dans l’époque moderne.

Avant, entre les premiers hominidés et la préhistoire, la situation n’a pratiquement pas évoluée (on a trouvé différentes variantes en différents points du globe, mais à un stade de développement resté très voisin de celui des singes).

[4] Il y a des caps à passer, car les prédictions démographiques prévoient que la population terrestre aura diminué en 2100, ce qui réduit « mécaniquement » la pollution. Il faudrait que jusqu’à 2100, à aucun moment, une augmentation de 3°C soit dépassée. Ces phénomènes climatiques sont non linéaires et leur divergence est cataclysmique, comme en témoigne la planète Vénus, sœur jumelle de la Terre où la température de surface atteint plusieurs centaines de degrés Celsius.